法律事实的含义及分类

法律事实的含义及类型

在法律领域,事实是案件中的基本组成部分,对于案件的判决结果起着至关重要的作用。事实的确定和证明是法律程序中的核心环节之一。在本文中,我们将探讨法律事实的含义、类型以及其在法律实践中的重要性。

法律事实是指案件中存在的客观情况、事件或行为,是对案件真实情况的描述和表达。在法律程序中,法官和陪审团根据事实来做出判决或裁定。事实通常包括以下几个方面:

- 客观事实:客观存在的、可以通过证据证明的情况,如时间、地点、人物关系等。

- 主观意图:涉案人员的行为动机、目的和意图。

- 证据:用于证明案件事实的各种材料,如文件、证言、物证等。

根据在案件中的作用和性质,法律事实可以分为多种类型:

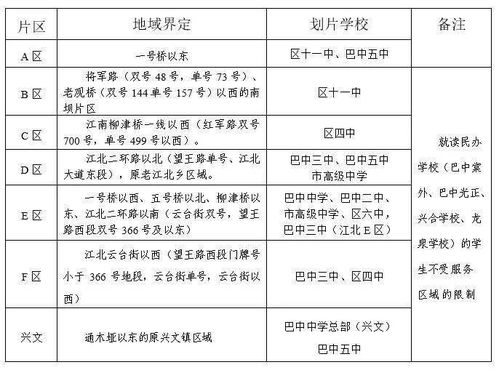

- 事实背景:案件发生的时间、地点、涉案人员的身份等基本情况。

- 争议事实:案件中各方争议的焦点问题,需要通过证据来加以证明。

- 法律事实:涉及法律规定的事实,如合同的成立、违约行为等。

- 证明事实:用于证明其他事实存在的事实,是构成案件逻辑链条的一部分。

- 承认事实:当事人自行承认的事实,具有较高的证明效力。

法律事实在法律实践中具有至关重要的地位,主要体现在以下几个方面:

- 作为裁判依据:法官和陪审团根据事实来做出裁判或裁定,事实的真实性直接影响案件的结果。

- 证据的确定:事实是证据的基础,证据的有效性和可信度直接取决于其与事实的匹配程度。

- 法律适用:事实的存在或不存在直接影响法律的适用,进而影响案件的结果。

- 调解和解决纠纷:了解事实可以帮助当事人进行调解和解决纠纷,为和解提供基础。

法律事实是法律程序中不可或缺的一部分,对于案件的审理和裁决起着至关重要的作用。了解并正确处理各种类型的法律事实,是律师和法官的基本素养之一。

免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,谢谢!联系QQ:2760375052