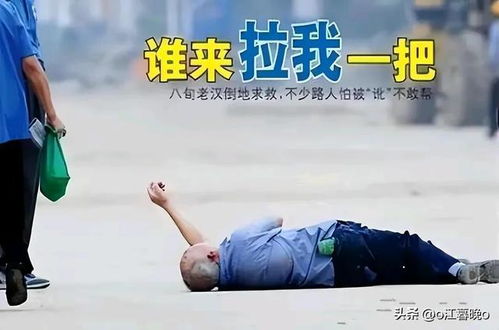

在当今社会,随着网络信息的迅速传播和人们价值观的多元化发展,“扶不扶”问题成为了社会各界广泛关注的热点话题,最近一起“校长扶老人后遭讹”的事件更是将这一问题推上了舆论的风口浪尖,引发了关于道德、法律与社会信任的大讨论,本文将从事件起因、过程分析、公众反应以及由此引发的社会思考等多个角度探讨这一事件,以期为读者提供更全面的视角来理解此类事件背后复杂的社会背景。

事件起因及经过

据报道,该事件发生于某市一所中学附近,当天下午放学时分,该校校长驾车路过学校旁的人行道时,发现一位老人突然摔倒在地,旁边并无他人,出于对老人安危的考虑,这位校长立即停车上前帮忙,并试图扶起老人,在此过程中,老人却坚称自己是因为被车撞倒而受伤,并要求校长承担责任,赔偿医药费等相关费用,面对这样突如其来的变故,校长感到十分惊讶和不解。

随后,校长立即报警求助,并联系了学校的法律顾问团队介入处理此事,警方到达现场后,通过调取周边监控录像等证据材料,最终证明了校长并未与老人发生直接接触,其行为完全属于见义勇为,但即便如此,老人及其家属仍然坚持己见,认为校长应当承担相应责任。

公众反应与社会影响

该事件一经曝光,立刻在网络上引发了轩然大波,许多网友对校长勇于担当、敢于伸张正义的行为表示赞赏和支持;也有部分网民对老人及其家属的行为提出了质疑甚至批评,这两种截然不同的声音交织在一起,反映出当下社会对于“扶不扶”问题存在较大分歧。

这起事件还引发了关于如何构建更加和谐、诚信的社会环境的深入思考,不少人呼吁加强公民道德教育,提升公共安全意识;同时建议完善相关法律法规,保护好心人免受不必要的法律风险,还有专家指出,应建立健全社会信用体系,让诚信者受益、失信者受限,从而形成良好的社会风气。

事件背后的深层原因

(一)社会信任度下降

近年来,随着经济快速发展和社会结构变化,人们之间的交往日益频繁,但也随之带来了人际关系疏离化、信任缺失等问题。“扶不扶”现象正是这种背景下产生的一种典型表现,当遭遇意外情况时,人们往往会出于自我保护心理而选择保持距离或避而远之,担心因好心之举反而惹祸上身。

(二)法制观念淡薄

尽管我国已建立起较为完善的法律法规体系,但在实际生活中,仍有不少人缺乏基本的法律常识,甚至存在侥幸心理,希望通过不当手段获取利益,此次事件中老人及其家属的行为,就是一种典型的法制观念淡薄的表现。

(三)媒体作用双刃剑

不可否认的是,现代媒体技术的发展为公众获取信息提供了极大便利,但也可能因为信息不对称、过度解读等原因造成负面影响,在此次事件中,虽然最终真相得以查明,但如果最初报道不够准确或引导失当,则可能会加剧社会矛盾,影响社会稳定。

“校长扶老人后遭讹”事件是一次关于道德与法律之间关系的深刻反思,它不仅揭示了当前我国在社会治理方面存在的短板,也为未来如何构建更加和谐、诚信的社会环境提供了有益启示。

面对类似事件,我们需要从以下几个方面着手改进:

强化公民道德教育:培养公民良好道德品质,增强社会责任感;

普及法制知识:提高全民法治意识,减少因法律知识匮乏而导致的纠纷;

完善相关法律法规:制定更为细致明确的规定,保护救助者的合法权益;

发挥媒体正面作用:客观公正地报道新闻事实,避免造成不良影响;

构建社会信用体系:建立健全个人与企业信用评价机制,营造守信光荣、失信可耻的良好氛围。

只有全社会共同努力,才能真正实现“我为人人,人人为我”的美好愿景,让我们携手前行,在新时代背景下继续弘扬社会主义核心价值观,共同创造一个更加文明进步的美好明天!