背景介绍

在一个社会的角落里,一位近七旬的父亲刚刚结束了他的牢狱生涯,然而等待他的并不是家人的热烈欢迎,而是他女儿的冷漠与拒绝,女儿为何不愿赡养刚出狱的父亲?这背后隐藏着怎样的家庭伦理与法律责任?本文将从多个角度探讨这一事件,并试图揭示其中的深层原因。

案例呈现

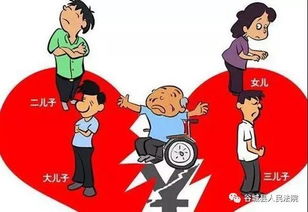

李先生,一位年近七旬的父亲,因多年前的一次不慎失误,被判入狱数年,在牢狱生涯结束后,他满心期待地回到了家中,希望能够得到家人的关爱与支持,他的女儿却坚决不愿赡养他,甚至拒绝与他见面,女儿认为,父亲过去的错误给家庭带来了极大的伤害,她无法原谅父亲,也不愿再承担起赡养他的责任。

家庭伦理的考量

在中国传统文化中,孝道一直被视为家庭伦理的核心,子女赡养父母不仅是一种法律义务,更是一种道德责任,在这个案例中,女儿对父亲的拒绝引发了对家庭伦理的深入思考,她是否应该因为父亲过去的错误而剥夺他作为父亲应得的基本生活保障?家庭伦理与法律责任之间如何平衡?这些问题成为了讨论的焦点。

从家庭伦理的角度来看,女儿对父亲的拒绝似乎违背了孝道的原则,家庭成员之间的关系复杂多变,每个人的情感和心理承受能力也不尽相同,女儿或许因为父亲过去的错误而受到了极大的伤害,她需要时间来疗愈伤口,在这种情况下,家庭成员之间的情感纠葛使得家庭伦理变得难以界定。

法律责任的界定

除了家庭伦理,法律责任也是这一事件不可忽视的方面,根据相关法律法规,子女有义务赡养年老的父母,在实际操作中,这一法律原则往往受到各种因素的影响,在这个案例中,女儿拒绝赡养父亲是否违反了法律责任?这需要我们深入探究。

从法律角度来看,女儿作为子女之一,有义务赡养年老的父亲,法律也尊重个人的自由意志和权利,如果女儿因为父亲过去的错误而产生了强烈的抵触情绪,她的行为或许可以视为情感宣泄的一种表现,在这种情况下,法律责任与个人的情感诉求产生了冲突。

社会舆论的影响

社会舆论在这一事件中起着不可忽视的作用,很多人认为,女儿应该承担起赡养父亲的责任,无论父亲过去犯了什么错误,也有人认为,女儿有权选择是否赡养父亲,这是她的个人自由,社会舆论对家庭成员之间的关系产生了影响,使得这一事件变得更加复杂。

深度反思与探讨

近七旬父亲出狱后女儿不愿赡养这一事件,不仅涉及家庭伦理与法律责任,还反映了社会对于犯罪者及其家属的接纳程度,我们应该如何看待犯罪者的家属?他们应该承担怎样的责任与义务?这些问题需要我们进行深入反思和探讨。

这一事件也引发了对于家庭关系与法律制度的思考,家庭伦理与法律责任之间如何平衡?法律如何尊重个人的情感诉求?这些都是我们需要解决的难题。

社会舆论对于这一事件的影响也不容忽视,我们应该尊重每个人的选择,同时也要倡导积极的社会价值观,促进家庭成员之间的和谐关系。

近七旬父亲出狱后女儿不愿赡养的事件,是一个涉及家庭伦理、法律责任和社会舆论的复杂问题,我们应该从多个角度进行思考,尊重每个人的选择,同时也要关注家庭成员之间的和谐关系和社会价值观的传承,在解决这一问题的过程中,我们需要平衡家庭伦理与法律责任之间的关系,促进社会的和谐与进步,只有这样,我们才能构建一个更加公正、宽容和和谐的社会环境。