在现代社会中,正当防卫作为一个重要的法律概念,不仅是个人权利的重要保障,也是社会秩序维护的重要手段,正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,正当防卫的界限在哪里?如何在保护自身安全的同时避免过度防卫?本文将通过几个具体的案例来探讨正当防卫的法律适用和道德考量。

案例一:李文星案

2017年,李文星在求职过程中被骗至传销组织,在一次试图逃跑时,他被传销人员追捕并殴打,在极度恐慌的情况下,李文星用随身携带的小刀刺伤了其中一名传销人员,最终得以逃脱,事后,李文星被警方以涉嫌故意伤害罪刑事拘留,经过调查,法院认定李文星的行为属于正当防卫,不予追究刑事责任。

分析:

在这个案例中,李文星的行为符合《中华人民共和国刑法》第20条的规定:“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害,而采取的制止不法侵害的行为,对不法侵害人造成损害的,属于正当防卫,不负刑事责任。”李文星在面临生命威胁的情况下,采取了必要的防卫措施,其行为具有明显的防卫性质,因此被认定为正当防卫。

案例二:于欢案

2016年,山东聊城发生了一起因高利贷引发的暴力催债事件,债务人苏银霞的儿子于欢在母亲受到侮辱和殴打后,情绪失控,持刀刺伤了四名催债人员,导致一人死亡,于欢随后被警方逮捕,并以故意伤害罪提起公诉,一审法院判处于欢无期徒刑,但这一判决引发了广泛的社会关注和讨论,二审法院重新审理后,认定于欢的行为属于防卫过当,改判有期徒刑5年。

分析:

于欢案是一起典型的防卫过当案例,根据《中华人民共和国刑法》第20条第二款的规定:“正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。”于欢在面对母亲遭受侮辱和殴打的情况下,采取了过激的防卫措施,导致了一人死亡和多人受伤,超出了正当防卫的合理限度,因此被认定为防卫过当。

案例三:昆山反杀案

2018年8月27日,江苏省昆山市发生了一起“反杀”事件,刘某酒后驾车与骑车人于海明发生争执,刘某下车后持刀攻击于海明,在搏斗过程中,于海明夺下刘某的刀具并反击,导致刘某死亡,警方经过调查后认定,于海明的行为属于正当防卫,不予追究刑事责任。

分析:

昆山反杀案中,于海明的行为完全符合正当防卫的构成要件,刘某首先实施了不法侵害,且使用了刀具,对于海明的生命安全构成了直接威胁,于海明在面临生命危险的情况下,采取了必要的防卫措施,成功制止了不法侵害,于海明的行为被认定为正当防卫,不负刑事责任。

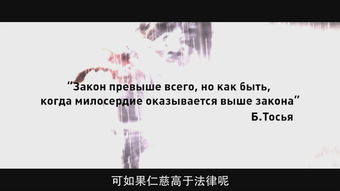

法律与道德的边界

正当防卫的法律适用不仅涉及法律条文的具体解释,还涉及到道德和社会伦理的考量,在上述案例中,我们看到了不同情境下正当防卫的不同表现形式,李文星案中的防卫行为是典型的正当防卫,于欢案中的防卫行为则因为超过了必要限度而被认定为防卫过当,昆山反杀案中的防卫行为则完全符合正当防卫的要求。

正当防卫的核心在于“必要性”和“合理性”,必要性是指防卫行为必须是为了防止正在进行的不法侵害,而合理性则是指防卫行为不能明显超过必要限度,在实践中,法官需要综合考虑案件的具体情况,包括不法侵害的严重程度、防卫行为的紧迫性和防卫手段的适当性等因素,来判断防卫行为是否合法。

正当防卫是一项重要的法律制度,旨在保护公民的合法权益不受非法侵害,正当防卫的界限并不是绝对的,而是需要在具体案件中进行综合判断,正当防卫的法律适用不仅需要遵循法律规定,还需要结合社会伦理和道德标准,确保公民在行使防卫权的同时,不会过度侵害他人的合法权益。

通过以上案例,我们可以看到,正当防卫的适用不仅需要法律的明确界定,还需要司法机关在具体案件中进行合理的裁量,公众也应提高法律意识,了解正当防卫的法律知识,以便在面临不法侵害时能够依法自卫,保护自己的合法权益。

正当防卫不仅是一种法律权利,更是一种社会责任,在维护自身权益的同时,我们也应该尊重他人的生命和尊严,共同营造一个和谐、安全的社会环境。