随着社会经济的快速发展和就业市场的变化,劳动法律法规也在不断更新和完善。《中华人民共和国劳动合同法》(以下简称“劳动合同法”)自2008年实施以来,为规范劳动关系、保护劳动者权益发挥了重要作用,随着新业态的兴起和社会环境的变化,原有的法律条款已不能完全适应新的需求,国家对劳动合同法进行了多次修订,以更好地保障劳动者的合法权益,促进劳动关系的和谐稳定。

一、劳动合同法的修订背景

近年来,我国劳动力市场呈现出多样化、灵活化的特点,互联网、大数据等新技术的应用催生了大量新型就业形态,如平台经济、共享经济等;传统行业也面临着转型升级的压力,企业用工方式更加多元,这些变化对劳动法律法规提出了新的挑战,为了适应新形势,全国人大常委会于2023年对劳动合同法进行了全面修订,重点解决了以下几方面的问题:

1、灵活用工问题:针对平台经济等新业态中的灵活用工现象,明确了灵活用工人员的劳动关系认定标准,保障其基本权益。

2、非全日制用工:进一步规范了非全日制用工的合同签订、工作时间、工资支付等内容,确保这部分劳动者的合法权益不受侵害。

3、劳务派遣:严格限制劳务派遣的适用范围,防止用人单位滥用劳务派遣规避法律责任。

4、试用期管理:细化了试用期的规定,防止用人单位利用试用期侵犯劳动者权益。

5、解除和终止劳动合同:完善了解除和终止劳动合同的条件和程序,平衡劳资双方的利益。

6、集体合同制度:强化了集体合同的作用,鼓励企业与工会或职工代表通过协商达成一致,维护劳动者的集体权益。

二、主要修订内容解析

1. 灵活用工的法律地位明确

修订后的劳动合同法明确规定,对于通过网络平台等新型形式提供服务的个人,如果符合劳动关系的基本特征,应当认定为劳动者,享有相应的劳动权益,这不仅包括工资支付、工作时间、休息休假等基本权利,还包括社会保险、职业培训等方面的权利,还规定平台企业应当建立健全内部管理制度,保障劳动者的安全健康。

2. 非全日制用工权益保障加强

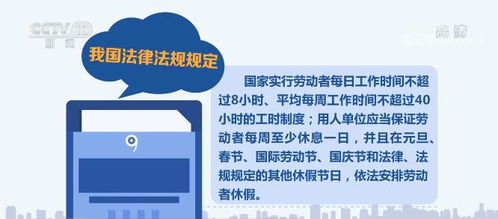

对于非全日制用工,新法规定,用人单位应当与其签订书面劳动合同,明确约定工作内容、工作时间、劳动报酬等事项,非全日制工人的日工作时间不得超过四小时,周工作时间累计不得超过二十四小时,工资支付周期最长不得超过十五日,且不得低于当地最低工资标准,这一规定有效避免了非全日制用工中常见的工资拖欠、工作时间过长等问题。

3. 劳务派遣适用范围严格限制

新法对劳务派遣的适用范围进行了严格限制,明确规定只有在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上,用人单位才能使用劳务派遣人员,禁止用人单位将主营业务岗位的员工转为劳务派遣人员,防止企业借此规避法律责任,劳务派遣单位应当依法为被派遣劳动者缴纳社会保险费用,确保其享受应有的社会保障待遇。

4. 试用期管理更加科学合理

针对试用期管理中存在的问题,新法规定,试用期的期限根据合同期限的不同而有所区别,最长不得超过六个月,同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期,试用期内,劳动者的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地的最低工资标准,这些规定有效防止了用人单位利用试用期压低劳动者工资、延长试用期等行为。

5. 解除和终止劳动合同条件明确

新法进一步明确了用人单位解除和终止劳动合同的条件和程序,强调用人单位应当提前通知劳动者或者支付代通知金,对于因劳动者严重违反规章制度、严重失职造成重大损失等情况,用人单位可以即时解除劳动合同,但必须有充分证据支持,劳动者在试用期内被证明不符合录用条件、严重违反规章制度、严重失职造成重大损失等情况下,用人单位也可以解除劳动合同,这些规定有助于维护劳动关系的稳定,减少不必要的纠纷。

6. 强化集体合同制度

新法鼓励企业与工会或职工代表通过协商达成集体合同,明确劳动条件、劳动报酬、工作时间、休息休假、保险福利等事项,集体合同的效力高于个别劳动合同,对企业和全体劳动者具有约束力,这有助于增强劳动者的集体谈判能力,维护其合法权益。

三、新法实施的意义

劳动合同法的修订和实施,对于维护劳动者权益、促进劳动关系和谐稳定具有重要意义,新法的出台填补了原有法律在新业态用工方面的空白,为灵活用工人员提供了法律保障,有利于推动平台经济等新业态的健康发展,新法的实施将进一步规范用人单位的用工行为,防止其滥用劳务派遣、试用期等手段侵犯劳动者权益,促进公平竞争,新法的实施还将有助于提高劳动者的法律意识,增强其维权能力,营造良好的劳动环境。

劳动合同法的修订和完善,是我国劳动法律体系的重要进展,体现了国家对劳动者权益保护的高度重视,作为劳动者和用人单位,都应深入学习和理解新法的精神和内容,共同构建和谐稳定的劳动关系,为经济社会发展作出贡献。