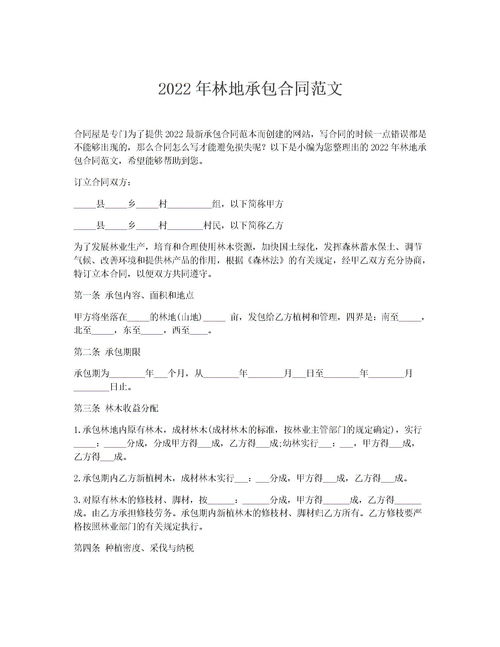

随着林业经济的快速发展和人们对生态环保意识的提高,林地承包合同在林业生产经营中的重要性日益凸显,对于有志于从事林业经营的企业或个人来说,了解并掌握林地承包合同的相关知识显得尤为重要,本文将深入探讨林地承包合同的核心内容、常见条款以及实际操作中需要注意的关键事项,帮助读者全面理解这一重要的法律文件,并提供实用的建议。

一、什么是林地承包合同?

林地承包合同是指发包方(通常为村集体或国有林场)与承包方(通常是企业或个人)之间就特定林地的使用和管理达成的一种协议,根据《中华人民共和国农村土地承包法》及相关法律法规的规定,林地承包合同应明确规定双方的权利义务、承包期限、承包费及支付方式等具体条款,这类合同不仅保障了承包方对林地的合法使用权,也确保了发包方的权益得到充分保护。

二、林地承包合同的主要内容

一份完整的林地承包合同应当包括以下几方面主要内容:

1、合同主体信息

- 发包方的基本情况(如名称、地址、法定代表人等)

- 承包方的基本情况(如姓名/单位名称、身份证号/组织机构代码等)

2、林地基本情况

- 林地的具体位置(精确到坐标点或图斑编号)

- 面积大小(以亩为单位)

- 地类性质(如用材林、防护林、经济林等)

- 现状描述(是否有树木、植被覆盖情况等)

3、承包期限

- 起止时间(一般为30-70年不等)

- 特殊约定(如到期后优先续约权等)

4、承包费用及支付方式

- 单价标准(每亩每年多少钱)

- 总金额计算方法

- 支付周期(一次性付清或分期付款)

5、双方权利义务

- 发包方的责任(如提供必要的基础设施支持、协助办理相关手续等)

- 承包方的责任(如按时缴纳承包费、依法合理开发利用林地资源等)

6、违约责任

- 对违反合同约定行为的具体处罚措施

- 补偿机制(如因不可抗力造成损失时如何处理)

7、其他条款

- 解释争议解决途径(协商、仲裁、诉讼等)

- 其他补充说明(如环境保护要求、安全生产规范等)

三、签订林地承包合同时应注意的问题

为了确保林地承包合同的有效性和合法性,在签署前需要特别关注以下几个方面:

1、核实发包方身份真实性

在签订合同之前,必须仔细核对发包方的身份证明文件,确认其是否具备合法的土地所有权或使用权,还需查询该林地是否存在抵押、查封等情况,避免因信息不对称而导致后续纠纷。

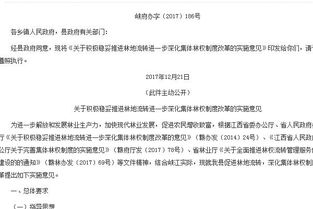

2、明确林地用途限制

根据不同类型的林地有不同的开发限制条件,例如生态保护区内严禁开展大规模商业性采伐活动;而经济林则可以适当进行果树种植或其他经济效益较高的项目,在签订合同时要清楚界定允许的经营范围,并严格遵守国家有关森林资源保护的法律法规。

3、评估潜在风险因素

尽管林地承包看似稳定可靠,但实际上仍存在诸多不确定因素,比如自然灾害频发可能影响木材产量;市场价格波动可能导致收益不稳定;政策调整也可能给现有经营模式带来挑战,针对这些潜在风险,建议提前做好预案准备,如购买农业保险、分散投资组合等方式降低整体风险水平。

4、细化合同条款内容

合同文本是维护双方权益的重要依据,任何模糊不清或者含糊其辞的地方都可能成为日后产生争议的隐患,在起草或审核合同时务必做到字斟句酌,尽可能详细地列出各项条款细节,特别是关于违约金比例、赔偿范围等方面的规定更需慎重考虑。

5、选择合适的争议解决机制

当发生合同纠纷时,及时有效的解决办法能够最大限度减少损失,常见的争议解决方式包括友好协商、第三方调解、行政复议以及司法诉讼等,考虑到林业案件往往涉及专业性强且程序复杂的特点,推荐优先选择专业仲裁机构作为最终裁决机构,以便快速高效地解决问题。

四、成功案例分析

接下来我们通过一个真实的案例来进一步加深对林地承包合同的理解:

某地一家民营企业计划在当地承包一片约500亩的荒山用于发展特色水果产业,经过多次实地考察并与当地村委会沟通洽谈后,双方达成了初步意向,在正式签订合同时却遇到了一些棘手问题:

由于这片荒山历史上曾被多个农户私自占用开垦,导致边界模糊不清,难以确定准确面积,为了解决这个问题,他们邀请了专业的测绘公司重新进行了精确测量,并绘制了详细的地形图作为附件附在合同后面,从而解决了面积争议。

考虑到未来可能出现的极端天气灾害(如暴雨洪涝),他们在合同中特别增加了“不可抗力”条款,规定当遭遇此类不可预见且无法抗拒的自然灾害时,双方均不承担违约责任,但承包方有权获得相应补偿。

为了保证合作顺利进行,他们还专门设立了“履约保证金”,即由承包方向村委会缴纳一定数额的资金作为担保,在整个合同期限内未出现违约行为的情况下全额退还,这样既增强了双方的信任感,也为后期执行提供了有力保障。

五、结语

通过对林地承包合同的系统介绍,我们可以看到这不仅是简单的一纸文书,更是连接政府、企业和农民之间利益关系的重要桥梁,它不仅关乎着每一位参与者的切身利益,更直接影响着我国林业事业的健康发展,希望本文能为大家提供有价值的参考,在今后的实际操作中更加得心应手地处理类似事务,除了掌握上述基础知识外,还需要不断学习最新的法律法规和技术知识,积极应对变化多端的市场环境,努力实现可持续发展的目标。