我国法律援助无偿收费问题解析与建议

在中国,法律援助是为了保障公民基本的诉讼权利和实现法律公正而设立的一项制度,但无偿援助是否应收费一直是一个备受争议的话题。本文将围绕我国法律援助无偿收费问题展开分析,并提出相关建议。

法律援助是指国家为了保障公民的诉讼权利,特别是弱势群体的诉讼权利而采取的一种措施。在我国,法律援助分为有偿和无偿两种形式,但实际上,无偿法律援助的范围更广泛,涵盖了更多的群体。然而,近年来,关于无偿法律援助是否应收费的争议逐渐加剧。

支持无偿法律援助收费的人士认为:

资源有限: 法律援助机构的资源有限,无偿援助需要消耗大量的人力、物力和财力,而收费可以一定程度上缓解资源不足的问题。

公平性: 收费可以避免部分不需要法律援助的人滥用资源,确保援助资源更公平地分配给真正需要帮助的人。

激励机制: 收费可以建立起一定的激励机制,激发法律援助机构提供更高质量的服务。而反对收费的人士则主张:

公平公正: 法律援助是基于对弱势群体的保障,应当是一项公益事业,收费会影响到弱势群体获得法律援助的权利。

道德风险: 收费可能导致法律援助机构为了谋取利润而降低服务质量,甚至出现收费不当、服务不到位等问题。

社会稳定: 如果无偿法律援助收费,可能会导致一些无力支付费用的群体无法获得应有的法律帮助,从而加剧社会不公平现象,影响社会稳定。针对无偿法律援助是否应收费的问题,可以从以下几个方面进行改进:

建立有效的收费标准: 如果决定对无偿法律援助收费,应当建立明确的收费标准,并严格执行,避免出现滥用收费权的情况。

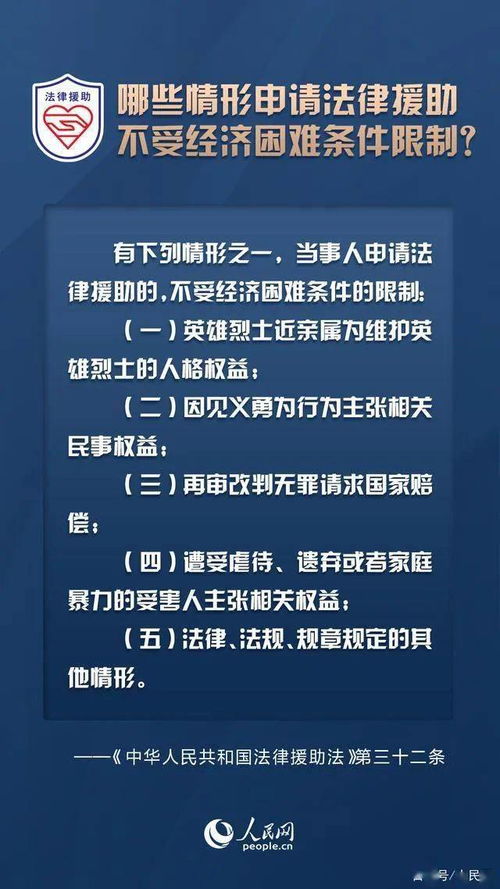

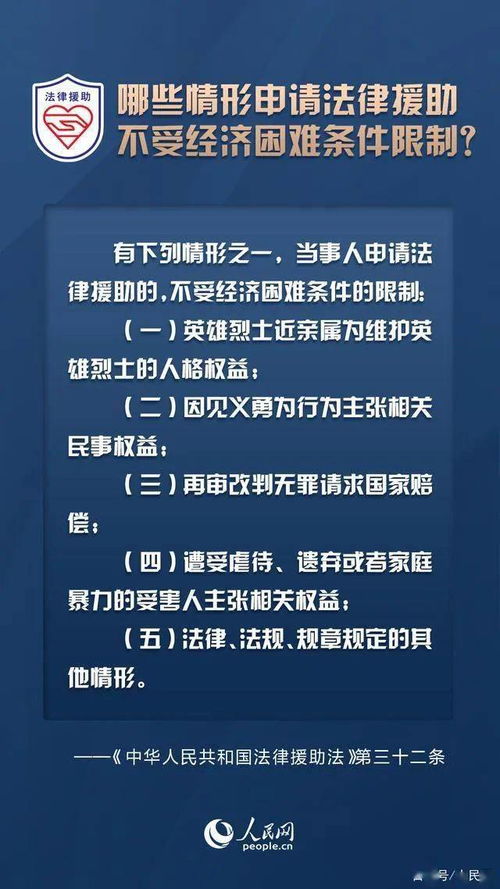

保障弱势群体权益: 无偿法律援助的收费应当设置严格的豁免机制,确保弱势群体不因经济原因而无法获得法律援助。

加强监督管理: 对法律援助机构的收费行为进行严格监督,建立投诉渠道,及时处理涉及收费不当的投诉。

优化资源配置: 加大对法律援助机构的投入,优化资源配置,提高服务效率,确保更多有需要的人能够获得法律援助。

提升法律援助服务质量: 加强对法律援助人员的培训,提升其专业水平和服务意识,确保提供的法律援助服务质量得到提升。无偿法律援助是否应收费是一个需要权衡利弊的问题,应当在保障弱势群体权益的基础上,建立合理的收费机制,确保法律援助制度的公平和有效性。