在现代社会,劳动者的权益保护是构建和谐社会、促进经济健康发展的关键环节之一,而工伤保险作为社会保险制度中的重要组成部分,对于保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿,分散用人单位的工伤风险有着不可替代的作用,2011年修订后的《工伤保险条例》,为我国工伤保险制度的发展和完善注入了新的活力,也进一步明确了各方的权利和义务。

工伤保险条例2011出台的背景与意义

随着我国经济社会的快速发展,企业数量不断增加,就业结构日益复杂,劳动关系呈现多样化的特点,在这样的背景下,工伤事故发生的风险也在不断变化,传统制造业中由于生产设备老化、安全防护措施不到位等原因导致的工伤事故仍然存在;新兴行业如互联网企业等虽然相对安全环境较好,但也面临着一些特殊的职业风险,例如长时间伏案工作可能导致的肌肉骨骼疾病等,农民工群体在我国劳动力市场中占据着相当大的比例,他们大多从事建筑、采矿等危险性较高的行业,工伤风险更高且维权能力相对较弱。

工伤保险条例2011的出台具有深远的意义,从宏观层面看,它有助于推动社会保障体系的健全,使更多劳动者纳入到工伤保险的保障范围之内,这是社会公平正义的体现,从微观层面来说,对于劳动者而言,当发生工伤时能够得到及时有效的救助和合理的经济补偿,减轻了个人和家庭的负担;对于用人单位来说,通过参加工伤保险可以将原本可能面临的高额工伤赔偿风险进行转移,有利于企业的稳定发展,这一条例也是政府履行社会管理职能的重要举措,体现了政府对劳动者权益的高度关注。

工伤保险条例2011的主要内容

(一)工伤认定范围

2011年的条例进一步扩大了工伤认定的范围,除了传统的在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的情况外,还包括了以下情形:

-

工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的,员工在上班前检查机器设备是否正常运行,下班后整理工作场地时发生的意外。

-

在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的,这主要是针对一些特殊岗位,如保安人员在阻止不法行为时被袭击等情况。

-

患职业病的,随着对职业病危害认识的加深,条例将更多符合标准的职业病纳入其中,职业病是指劳动者在职业活动中,因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病,在矿山开采过程中长期接触矽尘而导致的矽肺病。

-

因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,比如销售人员在外地出差洽谈业务时遭遇车祸等。

-

在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的,这里明确了“非本人主要责任”的界限,更好地保障了职工的权益。

-

法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形,这一兜底条款为适应社会发展过程中可能出现的新情况预留了空间。

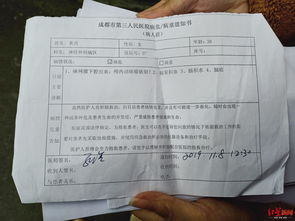

(二)工伤认定程序

为了确保工伤认定工作的公正性和高效性,条例对工伤认定程序进行了详细规定,用人单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请,如果用人单位未按规定提出申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请,这充分考虑到了不同情况下申请主体的不同需求,避免因一方不积极而导致职工权益受损。

社会保险行政部门收到工伤认定申请后,应当对工伤认定申请材料进行审核,如果需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据,而在其尚未作出结论期间,作出工伤认定决定的时限中止,一旦作出工伤认定决定,应及时送达申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位,并抄送社会保险经办机构,整个认定过程公开透明,接受社会监督。

(三)工伤保险待遇

工伤保险待遇是工伤保险制度的核心内容,根据条例规定,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇,治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金支付,这保证了受伤职工能够得到必要的医疗服务,而且不会因为高昂的医疗费用而陷入困境。

对于因工致残的职工,按照伤残等级享受相应的伤残待遇,一级至四级伤残职工保留劳动关系,退出工作岗位,按月领取伤残津贴;五级、六级伤残职工难以安排工作的,由用人单位按月发给伤残津贴;七级至十级伤残职工在劳动合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金,这些待遇不仅涵盖了医疗康复方面的支持,还考虑到职工在失去部分或全部劳动能力后的经济保障问题。

职工因工死亡,其近亲属按照规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金,丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资;供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属;一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍,这一系列的待遇规定体现了对工亡职工家属的人文关怀,帮助他们度过难关。

工伤保险条例2011实施后的成效与挑战

(一)取得的成效

自2011年工伤保险条例实施以来,取得了显著的成效,工伤保险参保人数逐年增加,越来越多的企业主动为职工参保,尤其是在中小微企业和农民工较多的行业,参保意识有了明显提高,工伤认定的准确性和效率得到了提升,许多地方建立了便捷高效的工伤认定服务平台,简化了办事流程,缩短了认定时间,工伤职工享受到的待遇也更加全面和及时,无论是医疗救治还是经济补偿方面,都基本满足了职工的需求,工伤保险制度的完善也促进了企业安全生产管理水平的提高,企业更加注重预防工伤事故的发生,改善了工作环境和安全条件。

(二)面临的挑战

工伤保险制度在实施过程中也面临一些挑战,一是部分用人单位仍然存在规避参保的行为,特别是个别小型私营企业主为了降低成本,不愿意为职工缴纳工伤保险,导致这部分职工在发生工伤后无法得到应有的保障,二是工伤保险基金收支平衡压力增大,随着工伤保险待遇水平的不断提高,以及一些地区工伤事故的高发,基金支出增长较快,而部分地区基金收入增长相对缓慢,如何确保基金的可持续性是一个亟待解决的问题,三是工伤认定标准在某些复杂案件中仍存在争议,对于一些新型职业病的认定缺乏明确的标准,使得在实际操作中难以准确判定,影响了职工权益的维护。

工伤保险条例2011是我国工伤保险制度发展历程中的一个重要里程碑,它在保障劳动者权益、分散用人单位风险等方面发挥了巨大的作用,尽管在实施过程中遇到了一些困难和挑战,但只要不断完善相关法律法规,加强监管力度,提高社会公众的认识,就一定能够使工伤保险制度更好地服务于广大劳动者,为构建社会主义和谐社会奠定坚实的基础。