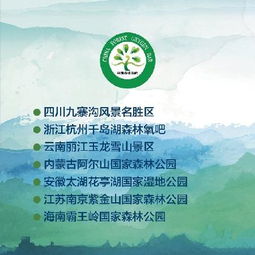

在全球化和城市化进程中,风景名胜区作为自然与人文的宝贵遗产,承载着历史的记忆和文化的传承,为了更好地保护和管理这些珍贵的资源,我国颁布了《风景名胜区管理条例》(以下简称《条例》),旨在规范风景名胜区的保护、利用和管理,确保其可持续发展,本文将对《条例》进行深度解读,探讨其对风景名胜区保护与发展的重要意义。

《条例》的立法背景与目的

随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,旅游已成为人们休闲生活的重要组成部分,风景名胜区以其独特的自然景观和人文景观吸引了大量游客,成为旅游业的热点,随着游客数量的激增,风景名胜区面临着生态环境破坏、文化遗产损毁等问题,为了解决这些问题,保护和合理利用风景名胜区资源,我国于2006年颁布了《风景名胜区管理条例》,并在2016年进行了修订。

《条例》的立法目的在于加强对风景名胜区的管理,保护自然和文化遗产,维护生态平衡,促进风景名胜区的可持续发展,通过明确管理职责、规范开发行为、强化保护措施,确保风景名胜区的资源得到合理利用和有效保护。

1、风景名胜区的界定与分类

《条例》明确了风景名胜区的定义,即具有观赏、文化或者科学价值,自然景观、人文景观比较集中,环境优美,可供人们游览或者进行科学、文化活动的区域,风景名胜区分为国家级和省级两个等级,由国务院和省级人民政府分别批准设立。

2、管理体制与职责

《条例》规定了风景名胜区的管理体制,明确了国务院建设主管部门和地方人民政府的职责,国务院建设主管部门负责全国风景名胜区的监督管理工作,地方人民政府负责本行政区域内风景名胜区的监督管理工作。

3、规划与建设

《条例》强调了风景名胜区规划的重要性,要求风景名胜区必须编制总体规划和详细规划,并严格依照规划进行建设,任何单位和个人不得擅自改变规划确定的风景名胜区范围、性质和保护要求。

4、保护与利用

《条例》对风景名胜区的保护和利用提出了具体要求,要加强对风景名胜区内自然景观、人文景观的保护,禁止破坏景观、污染环境的行为,要合理利用风景名胜区资源,发展旅游事业,但不得损害风景名胜区的资源和环境。

5、监督检查与法律责任

《条例》规定了对风景名胜区的监督检查制度,明确了各级人民政府及其有关部门的监督检查职责,对违反《条例》规定的行为,设定了相应的法律责任,包括警告、罚款、责令改正、吊销许可证等。

《条例》的实施效果与挑战

《条例》的实施对风景名胜区的保护和管理起到了积极作用,通过明确管理职责、规范开发行为、强化保护措施,有效地保护了风景名胜区的资源和环境,促进了旅游业的健康发展,随着旅游业的快速发展,风景名胜区面临着新的挑战。

1、环境压力增大

随着游客数量的增加,风景名胜区的环境压力不断增大,垃圾处理、噪音污染、生态破坏等问题日益突出,对风景名胜区的保护和管理提出了更高的要求。

2、文化遗产保护难度加大

风景名胜区内的文化遗产面临着自然侵蚀和人为破坏的双重威胁,如何在保护文化遗产的同时,满足游客的游览需求,成为风景名胜区管理的一大难题。

3、管理体制亟待完善

虽然《条例》明确了风景名胜区的管理体制,但在实际操作中,由于涉及多个部门和地方政府,管理体制的协调和执行仍存在一定的困难。

《风景名胜区管理条例》的颁布和实施,对于保护和管理风景名胜区资源,促进旅游业的可持续发展具有重要意义,面对新的挑战,我们需要进一步完善管理体制,加强环境保护,合理利用资源,实现风景名胜区的可持续发展,公众的参与和监督也是不可或缺的,只有全社会共同努力,才能保护好这些珍贵的自然和文化遗产,让它们成为子孙后代的宝贵财富。