在现代社会,法律是维护社会秩序和公民权益的基石,当法律的判决与公众的道德直觉发生冲突时,我们不禁要问:法律的边界在哪里?道德的底线又是什么?一起因抢劫50元而被判刑10年的案件,引发了社会各界的广泛关注和热议,本文将从法律、道德和社会责任等多个角度,深入探讨这一案件背后的复杂性。

一、案件回顾:50元背后的法律判决

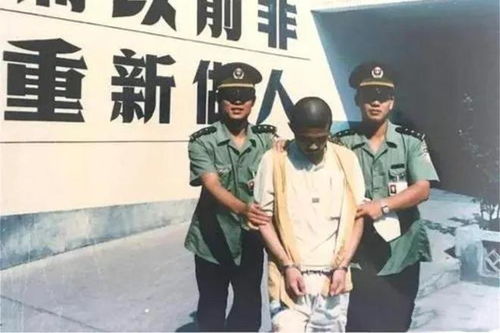

据报道,被告人李某因一时冲动,在街头抢劫了一名路人50元,尽管金额不大,但根据我国刑法的规定,抢劫罪的构成要件并不以抢劫金额的大小为转移,而是以行为人是否实施了暴力、胁迫或其他方法,强行取得他人财物为标准,李某的行为符合抢劫罪的构成要件,因此被法院判处有期徒刑10年。

二、法律解读:抢劫罪的法律依据

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条规定:“以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。”

李某的行为虽然未涉及上述加重情节,但由于抢劫罪的最低法定刑为三年,法院在判决时考虑到了李某的犯罪性质和社会危害性,最终判处了10年有期徒刑。

三、道德审视:公众的道德直觉与法律的冲突

在公众的道德直觉中,抢劫50元似乎与10年的刑期不相匹配,这种直觉背后,是对犯罪行为严重性的直观判断,以及对法律判决是否公正的质疑,法律的制定和执行,并非仅仅基于道德直觉,而是需要考虑更多的社会因素和长远影响。

四、社会影响:抢劫罪的预防与威慑

抢劫罪不仅侵犯了个人的财产权,更破坏了社会的安全感和信任感,法律对于抢劫罪的严厉处罚,旨在通过威慑作用,预防此类犯罪的发生,如果因为抢劫金额小而轻判,可能会传递出错误的信号,即抢劫行为的法律后果不严重,从而降低法律的威慑力。

五、社会责任:教育与预防

在讨论李某的案件时,我们不能忽视社会责任的重要性,社会应当通过教育和预防措施,减少此类犯罪的发生,这包括加强对青少年的法制教育,提高他们的法律意识;也要关注社会弱势群体,通过社会福利和援助,减少因贫困而走上犯罪道路的情况。

六、法律与道德的平衡:个案的考量

虽然法律是刚性的,但在具体案件的审理中,法官也有一定的自由裁量权,在李某的案件中,法院在判决时可能已经综合考虑了李某的犯罪动机、悔罪表现、社会危害性等多个因素,法律与道德的平衡,需要在个案中具体考量,以达到法律的公正和效率。

七、公众参与:法律透明度与公众监督

公众对法律判决的关注和讨论,是社会进步的体现,法律的透明度和公众监督,有助于提高法律的公信力和执行效率,在李某的案件中,公众的讨论和关注,可以促使法律工作者更加审慎地对待每一个案件,确保法律的公正执行。

八、法律与道德的和谐共处

法律与道德并非对立,而是相辅相成,法律是道德的底线,而道德是法律的灵魂,在李某的案件中,我们看到了法律的严肃性和道德的复杂性,通过深入讨论,我们不仅能够更好地理解法律,也能够促进社会对法律和道德的深刻反思,从而实现法律与道德的和谐共处。

这起案件虽然涉及的金额不大,但它所引发的讨论和思考,却是深远的,它让我们意识到,法律的执行不仅仅是对个案的判决,更是对社会秩序和公民权益的维护,它也提醒我们,作为社会成员,我们每个人都有责任去理解和遵守法律,共同维护一个公正、和谐的社会环境。

是一个示例性质的文章,旨在展示如何围绕一个特定的主题展开讨论,实际的案件细节和法律条文可能有所不同,因此在撰写类似文章时,应确保所有信息的准确性和时效性。